翰墨中国网——著名画家于光华美术馆

【名家简介】于光华,中央美院中国画学院党支部书记、硕士研究生导师。中国美术家协会会员。【作品欣赏】在中国画的发展历史中,笔墨自身作为一种语言系统已趋于高度成熟,具有系统化、程式化和在自我内部完善发展的

2019/2/20 10:40:12

浏览次数:

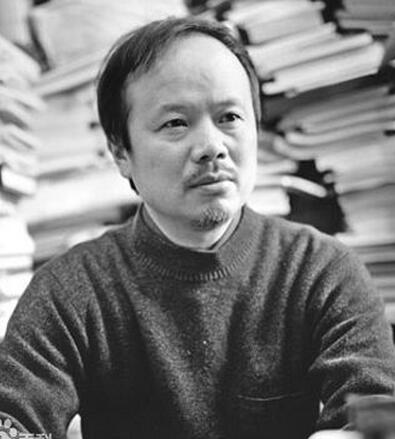

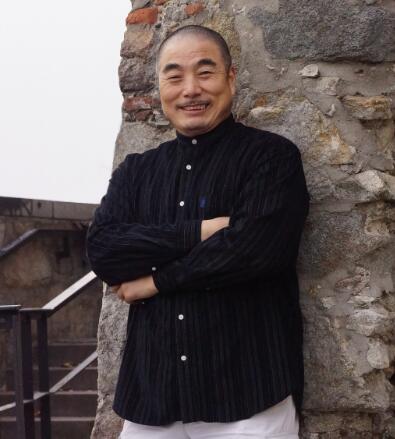

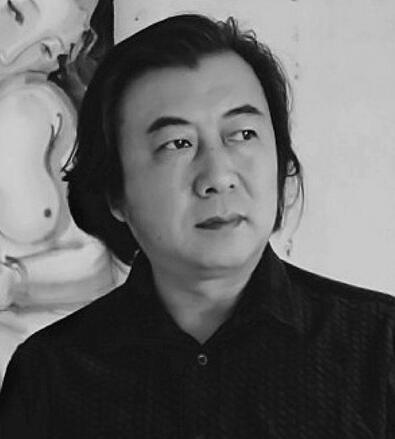

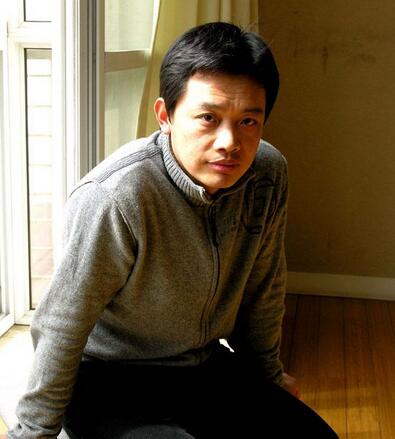

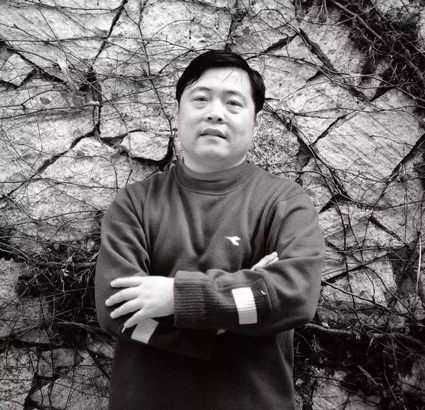

【名家简介】

于光华,中央美院中国画学院党支部书记、硕士研究生导师。中国美术家协会会员。

【作品欣赏】

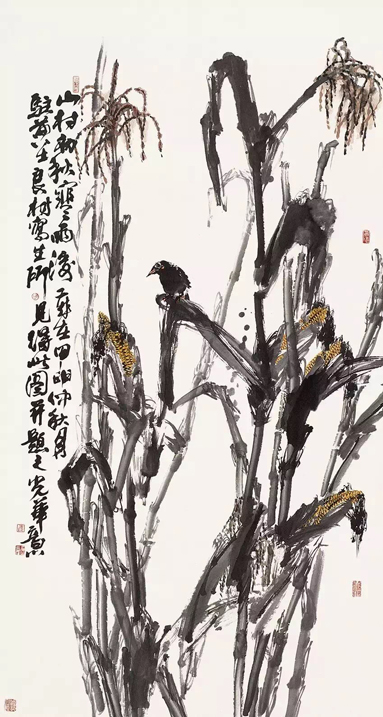

在中国画的发展历史中,笔墨自身作为一种语言系统已趋于高度成熟,具有系统化、程式化和在自我内部完善发展的惯性。作为语言的笔墨不仅是表达画意的基础,也是写生的前提。这后一种表述是说,如果没有一种相对成熟的笔墨语言的训练,许多人会在面对自然写生时不知从何着手,这是传统中国画入门的第一步为什么不是写生而是临摹的主要原因。

当然,用毛笔画素描也可以写生,工笔画也能写画家胸中意气,但我在这里主要讨论的是元明代以后以宣纸、水墨为主要媒材的水墨写意画而不是写意行为。有关这一问题最为贴切的表述是郑板桥的“胸竹说”——“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。

胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”这段话是对艺术创作从观察到思考到表达的不同阶段的描述,也揭示了中国画创作中写生与写意的转换过程。

“落笔倏作变相”,是因为中国画在元明以后存在着一个纸质媒介上的“笔墨传统”,它是由一系列前人的杰作和笔墨程式结构而成的,对艺术家的写生具有引导、规范并变形的作用,自然界的一切必须经过笔墨语言系统的转换(变形、增删、取舍)才能在宣纸上落到实处,而这一笔墨系统正是在长期的水墨表达心境与意境的过程中形成的,在这一意义上我们可以说,没有写意就没有写生。

写意不仅指艺术家以书写性的绘画方式表现自己的主观意念,也是一种重组并再现自然的笔墨语言系统,它更是一种观看世界的方式(世界观),一种对艺术的认识与态度(艺术观),一种审美价值(价值观),所以中国画才有工笔与写意两大系统之分。写意系统不仅是写生的基础,亦是写生的目的。

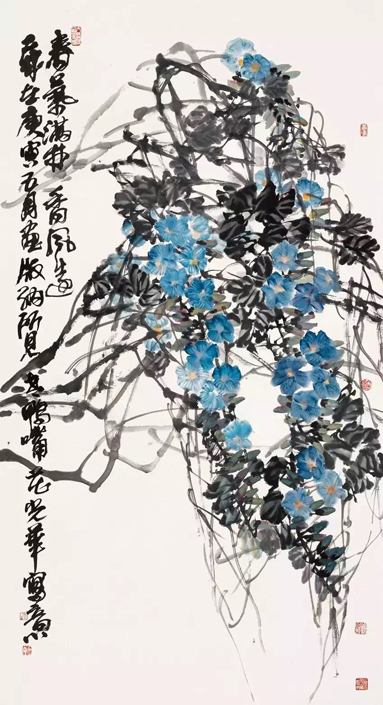

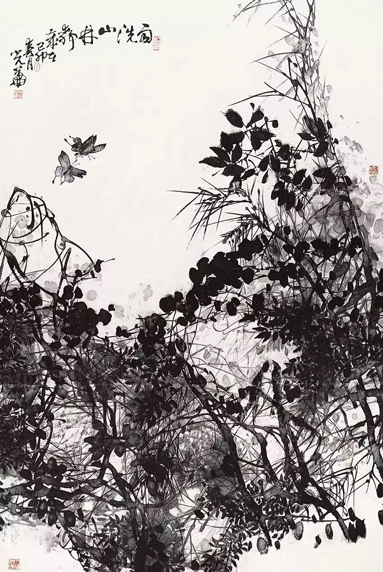

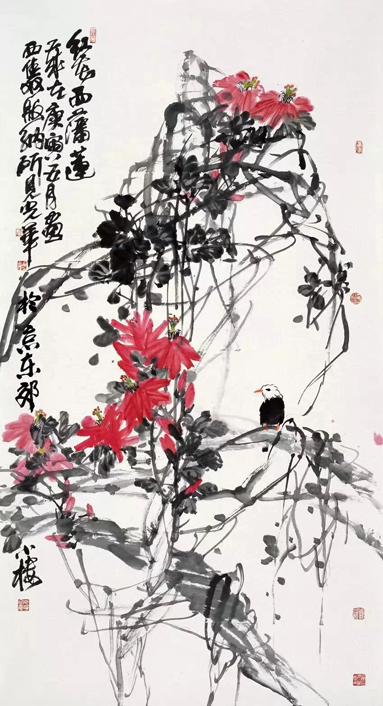

画家于光华是张立辰先生的高足,秉承先生的大写意文脉而又有新的探索。在传统的基础上寻求新变,这一过程自然是十分艰难而又漫长的,所以他长期伏案神游丹青,两耳不闻窗外之事,不经意间已入不惑之年,遂使人有似水流年之慨。

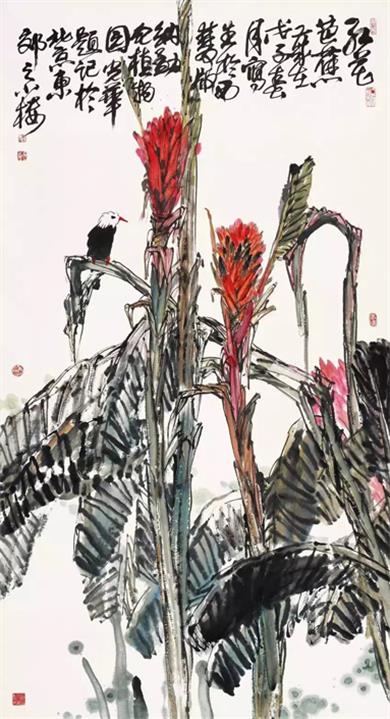

人生有涯而艺海无涯,在当代中国花鸟画坛,像于光华这样淡泊名利执著丹青的人并不多见,面对中国画的深厚传统,仅靠勤奋是不够的,还要勤于读书,潜心修养,开阔视野,提升品位,方能在持续的实践中有所体悟。

概括地说,走传统中创新这一条道路的中国画家没有捷径可行,也没有一夜成名的可能,只能是走综合性的全面修养的苦学之路,才能渐行渐远,日见薄曦,走向李可染先生所说的“东方既白”之境。

于光华认为艺术可以体现为艺术的表现手段与创造的媒介,它的存在方式与构成原则,不但能够把握着艺术作品审美价值的高低取向,而且蕴含着对艺术语言诸多不同的反映,因此,对艺术语言不同的使用,必然存在着各自相异的认识倾向。

而于光华在探索当代花鸟画的创新之路中,更加关注中国写意画独特的笔墨形态及其所构成的画面结构样式,这其中的核心是“意”,所谓“意象造型、写意性,意在笔先,画尽意在”,都是强调“似与不似之间”那种语言的抽象性所表达的造化与心源、形与神、主观与客观的对立统一,而写意的最高境界是“气韵生动”,它也是笔墨形式语言的最高境界——天人合一,物我两忘。

于光华的花鸟画具有扎实的写实基础,这从他的许多画作题款中可以见出,如《霏霏清明》一画,写灼灼红花,乃是云南西双版纳植物园所见。在他的画中有许多“江南印象”、“云南印象”,都点出了他的作品的写生来源。

但是正如我在文章开头所说,真正地理解中国画笔墨奥妙的优秀画家,是在写意的文脉背景中去看自然,画写生,而不是先从写生入手,描摹对象,这样往往陷于形似的写生要求之中,而难于兼善笔墨。所以中国画家当从一点一划、用笔运墨入手,从较为纯粹的笔墨语言研究入手,在高密度的实践中使自己的心、手、眼、笔与纸墨相谐相应,这才有可能在笔下生发出自然的韵味,进入一个自由流畅、意气风发的无我之境。

【中国画名家于光华美术馆作品欣赏与收藏热线】:400-062-6066 18053139470